Los Vendedores Ambulantes, que marcaban una parte de la vida cacereña en Aquellos Tiempos, llegaban a la capital cacereña desde todas partes… De pueblos cercanos y lejanos, desde las propias entrañas de los arrabales. En unas estampas de dureza de vida que marcaban un poco el espacio a todos… Ahí quedan enmarcadas las imágenes de algunos aquellos vendedores por las callejuelas y plazoletas de Cáceres lanzando su pregón de mercancías a voz en grito.

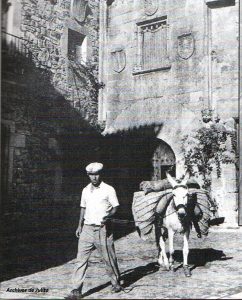

Palpo la esencia de aquella historia. De los vendedores ambulantes y viajeros impenitentes a lomos de mulos y yeguas, o tirando de las riendas con los serones cargados de una numerosa serie de productos de la geografía cacereña, con la cara resquebrajada de heridas por el sudor de la tierra, con el rostro curtido por el azote del sol, los rigores del invierno, las crudezas de la vida en el alma… ¿Todo un sentido de vida? ¡Todo un sentido de la necesidad de la supervivencia……!

Trasegaban los vendedores con sus panas y alpargatas, con sus camisas deshilachadas, con sus boinas desparramadas por la cabeza contra el sol o contra la llovizna, con sus silencios, crudos, largos, inveterados silencios de la noche de sus adentros, sin luz alguna al final del túnel, con sus ásperas voces, con la colilla de forma mortecina esquinada y apagada del hilo de la vida en la comisura de los labios, con sus manos fornidas entre las raíces de la tierra, entre las venas del campo… Sonaba el eco de sus latidos, así como desesperados, así como palpitantes…. Sonaba y parpadeaba el eco y el murmullo de sus latidos heridos por las campas de los silencios, por las campas de las soledades… Entre las espesas tinieblas de los silencios más compungidos, entre las pinceladas oscuras del clamor de las soledades… Soledades de las soledades en la soledad, inmensa e intensa, de las soledades, que se le derrumbaban en ocasiones por las campanadas de la reflexión…

Caminaban en el trasiego de la búsqueda de unas monedas, humildes, pobres, cabizbajos, esforzados… Con el rosario de su misterio de penas y pesares en el azar de la vida, pisándoles los talones de la miseria, silbándoles el capricho de los trasiegos, lamiéndoles las ráfagas disparadas por el viento, por el sol, por los temblores, por el cansancio, por la lluvia, por los duendes, por el miedo, por los misterios, por el azote de la respiración a cada instante, como un remolino entre respiraciones y expiraciones del aire que se necesita para seguir en el trayecto…

¡Ay, aquellos vendedores cacereños, serpenteando por las encrucijadas de la capital y los destinos de la vecindad…!

Anhelantes de sobrevivir entre los pasos, crueles, cansinos, de largas caminatas, cabalgando con la mente a pájaros, rumiando silencios de inveteradas miradas perdidas a saber por qué páramos de sus propias opacidades… Voceando, de forma anhelante, de sueños y misterios, con la compañía solitaria de las caballerías con las que, de cuando en vez, intentaban echarse una parrafada en sus éxtasis…

— Tú sí que me entiendes y bien ¿no verdad que sí, Pajarita? ¡No me salgas ahora por peteneras y me vayas a decir que no, carajo…! ¡A ver si también me vas a fallar tú, con tanta caminata y confidencias que te cuento…! Y tú, siempre, calladita como los muertos…

La mula, Pajarita, de gris parduzco con motas blanquecinas y sucias, cansada de las caminatas, de los trajines, de los afanes, de forma estoica, obediente, siempre a la voz del vendedor, pareciera mover la testuz, de forma afirmativa; aunque, probablemente, de modo indiferente a los avatares de su amo. Lo suyo era comer lo que se encontrara a mano o a boca, pacer en el suelo, mirar sus horizontes con grandes ojos y de forma asustadiza. A veces hasta pareciera bostezar, así como aburrida de la vida, como en otras ocasiones soltaba un grito así como de queja, así como de ironía, así como de cruzada por los estigmas de la incomprensión. ¡Quién sabe…! . ¡Cosas, probablemente, de las mulas, y que, en ocasiones, hasta alguna vez pudiéramos entender los humanos…! Eso sí, quizás con un poco de esfuerzo…

La romana bamboleándose y tintineando, con la secuela del horizonte en los que se perdían sus existencias entre amaneceres, bajo una espesa acuarela, tintada de nebulosas penas, con cromatismos oscuros, diluidos entre el alegre y amplio ramo de colores que latían de rojo pasión, de verde esmeralda y esperanzado, de morado nazareno, de amarillos crecientes, de azahar y de renacimiento…!

Carboneros cobijados bajo las mantas en las madrugadas invernales, tiritando de fríos y penas, tiznados meloneros con gritos cortos, como los «¡Sandías coloraaaás…!», «¡A raja y calaaa…!»… alfareros, entre piporros, jarras, ollas, platos, barriles, cántaros, voceando, a veces escasos de fuerza y de ganas, automatizados, «¡Pucheros d´Arroyo…!», caleros, dulceros…

Silencios de vida, crujidos de almas en sus tejidos de las durezas existenciales…

¿Y…?

Se despertaba el caminar aburrido con las mercancías… Una forma de vida, la de los vendedores ambulantes, tan dura como cansina, tan rutinaria como, acaso, de forma contemplativa, intentando arrancar unas pesetas con las que poder sacar adelante, entre kilómetros desde los pueblos vecinos y la esperanza de alcanzar el pan de cada día, en medio de la severidad de unos trajines ante lo que no encontraban más remedio que hacer frente como forma de supervivencia a base de una capacidad de trabajo y de lucha irredenta.

Vendedores de todo y vendedores de nada… A veces, inclusive, perdóneseme, como me relatara personalmente uno de esos vendedores, en el recorrido, allá por la calle General Margallo, siempre conocida como calle Moros, en la niñez del articulista, vendedores de un todo un puñado de agonías y de todo un puñado de angustias…

Añadiendo, aún ignorando si de modo jocoso,y riéndose desganadamente, hasta de sí mismo:

— ¡Pero es que d´algo hay que vivir…!

Continuaba con los hilos entresacados de sus conocimientos de los páramos rurales y populares que vertebran de siempre, en un largo e histórico sendero, los más mayores del lugar, cachaba en mano, ceño fruncido y ondulado entre dudas de arrugas:

— ¡Es que no nos queda otra a los pobres, que no hay más cera que la que arde…!

Un silencio de un segundo. Acaso un silencio con una velocidad como la del zig zag de un rayo tiñendo, en una secuencia de marrón oscuro, el cielo… Un visto y no visto. Añadía:

— Así que no hay tu tía y no hay más cáscara…!

— ¿Y…?

— Pues si no se trabaja como un esclavo, tó el santo día de Dios, aquí el menda lerenda se va echando leches a criar amapolas al camposanto…!

Explicaciones aprendidas y mamadas de conversaciones escuchadas mil veces, mil, a los mayores de pueblo, echando mano del refranero castellano, siempre muy socorrido a la hora de pegar la hebra con el paisanaje. El vendedor ambulante canteó la vista para el horizonte, pegó un latigazillo con las riendas, cruzó la lengua con los molares, soltó un chasquido de ordeno y mando a Pajarita, la mula fiel, y voceó:

— ¡Melone durse y amariyo de Marpartiaaaaa…!

Un mínimo eco, esmaltado con su voz irreconocible, le respondió.

— Jooooooooooó…!

Gritaban los vendedores que iban a lo suyo, esto es, a quitarse la mercancía del medio lo antes posible, no se dejaban sorprender mirando el hechizo de la Ciudad Antigua o Vieja, como decíamos, ni se imaginaban tan siquiera la historia que se escondía en el recinto entre judíos, moros y cristianos, rodeado de palacios, como el de los Golfines de Abajo, iglesias, como la de Santa María, casonas medievales y señoriales, conventos, como el de San Pablo, mientras continuaban recorriendo, de forma apelmazada, abúlica, acaso poco o nada comercial, aquellas callejuelas y plazoletas, con el alma en sacar adelante a la familia mientras los ojillos de pena solo se detuvieran, probablemente, en un ama de casa, en una venerable anciana, en un crío, correteando hacia ellos con alguna voz…

Un pequeño aviso a la caballería:

— ¡Sooooooo, Pajaritaaaaaaaa, sooooooo…!

La mula Pajarita cejaba en su caminar. Unos segundos de intercambio con austeras palabras y con sabor a un parco castellano, acaso de un castellano precipitado, como temeroso y dubitativo, como si las prisas, malas consejeras, llamaran a la puerta… Un acuerdo fácil y rápido entre el vendedor y la clientela, un poco de mercancía para el ama de casa, la anciana o el chicuelo, unas monedillas, siempre pocas y escasas, al bolsillo, donde tintineaban a cada paso, alegres y cascabeleras, aunque el vendedor, en su esmero, seguía lanzando el mensaje, pregonado, de sus productos, animándose y dejándose animar cuando Pajarita, ajena a los planteamientos de pena de su amo, le rozaba cariñosamente el cuerpo o la cara con el hocico, y, en ocasiones, hasta sacaba esa larga lengua lameteándole con cariño de compañera inseparable entre trajines y afanes.

Trasegantes vendedores aquellos de tiempos segmentados por la severidad de la vida, por la crudeza de los tiempos, por el revés del destino, por la miseria infinita que les desbordaban en medio de un rosario de sudores y sudores sacados por las venas y los entresijos de sus existencias, tal cual si fuera o semejara todo un calvario de penalidades… ¡Qué difíciles…!, se añadía el vendedor, asfixiado en su desconsuelo y en su calamidad…

… Toda una serie de desconsuelos y calamidades en los que no caía, apenas, en la que apenas casi nadie porque prácticamente nadie se fijaba lo más mínimo en ellos, más allá de necesitar la mercancía para la intendencia familiar…

¿Nadie, absolutamente nadie del paisaje cacereño se fijaba en ellos?. La respuesta la facilitaba el propio vendedor en sus monólogos con Pajarita, su compañera inseparable, y en sus monólogos consigo mismo

— ¡Quiaaaaaá, Pajarita, naide, naide, naide, lo que se dice naide quiere saber ná de nosotros, los desgraciados…!

Suspiraba. Que el vendedor, qué caray, también tenía derecho a suspirar:

— ¿No te das cuenta, Pajarita, que naide, naide, naide? Semos unos desgraciados… Lo que pasa es que tú, que eres más lista que yo, ves, oyes, sientes, me escuchas, pero callas… ¡Ay, so joía zorra…! Menos mal que semos compañeros de fatigas…

Se le crujía el alma, se le rompía la noria de la vida, se le secaba el manantial de sus vibraciones, porque no encontraba salida a una vida anclada entre un terremoto de adversidades… Pero, a fin de cuentas, el vendedor ambulante no encontraba más remedio ni salida que continuar cabalgando por esos pueblos de Dios, atravesar largos caminos en las encrucijadas de su existencia, con pocos destinos, o tal vez más de los que uno considerara, mientras el amigo, ambulante y vendedor, dibujaba en un sinsentido cabriolas en el aire… Aunque solo fuera por el instinto de tener que continuar, día a día, madrugada a madrugada, kilómetro a kilómetro, a lomos de la mula o de la yegua, para ganarse el pan con el sudor de su frente…

Vendedores Ambulantes que tantas veces se patearon y se recorrieron, con sus mercancías las entrañas más profundas de Cáceres, arriba y abajo, abajo y arriba, con el sudor inveterado deslizándose por sus frentes, con el alma rasgada por esas heridas que nadie sabe por qué le crujen a uno en lo más hondo del alma y desde que le nacieron, sin saber cómo, sin saber por qué, sin saber dónde, sin saber para qué…